Магадеев Искандэр

Магадеев Искандэр

3 декабря 2024

Предлагаем Вашему вниманию шестнадцатую статью рубрики «Новый взгляд». Здесь в свободном доступе мы размещаем статьи молодых российских исследователей о Франции.

Шестнадцатый выпуск подготовил Искандэр Эдуардович Магадеев — кандидат исторических наук.

Приглашаем молодых исследователей (аспирантов, соискателей, младших научных сотрудников), занимающихся политическими, экономическими, социологическими, региональными или культурологическими проблемами Франции, связаться с нами по адресу: daria.frantz@ccifr.ru (просим приложить краткую справку о себе и примеры опубликованных статей).

Уроки истории? Размышления о столетнем юбилее установления дипломатических отношений между СССР и Францией

В условиях колоссальных геополитических трансформаций и резкой эскалации напряженности в отношениях между Россией и странами Запада вполне ожидаемо, что столетний юбилей установления дипломатических отношений между СССР и Францией прошел весьма и весьма скромно. Коммеморативную активность проявила в основном российская сторона. Голос Пьера де Голля — внука государственного деятеля, чья фигура продолжает рассматриваться как эмблема сближения между Францией и Советским Союзом (хотя сам генерал предпочитал употреблять термин «Россия») — звучал изолированно. Он говорил о том, что мирные отношения являются «фундаментом цивилизации», и призывал к «мирному сотрудничеству между двумя нашими великими странами» (концевая сноска 1).

Проведение прямых аналогий между событиями прошлого и настоящего нередко отпугивает профессиональных историков, что в целом ряде случаев вполне оправданно. Вместе с тем размышления о некоторых небезынтересных аспектах, связанных с событиями столетней давности (без претензии на их стопроцентную релевантность текущим реалиям), представляются уместными. Некоторыми мыслями подобного рода автор и хотел бы поделиться в этом эссе.

На фото: марка 6 копеек, 1975 г., «Установление дипломатических отношений СССР — Франция».

Предпосылки установления дипломатических отношений

Путь, который проделали Советская Россия/СССР и Франция за семь лет — от взятия большевиками власти в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. и до установления официальных дипломатических отношений между двумя странами 28 октября 1924 г. — был крайне извилистым и сложным. Чего только не вместили эти годы:

• заигрывания в конце 1917-го — начале 1918 г. с опцией совместного противостояния Германии и ее союзникам в условиях продолжавшейся Первой мировой войны;

• закрепления во французском руководстве образа большевиков как «немецких агентов» в результате выхода Советской России из войны и подписания в марте 1918 г. Брестского мира с Германией и ее союзниками;

• активизации французской интервенции на Юге бывшей Российской империи с конца 1918 г.;

• казавшегося возможным прямого объявления войны Советской Россией странам Антанты в условиях советско-польского конфликта и наступления Красной армии на Варшаву летом 1920 г. (этого не исключал, например, французский военный атташе в Великобритании генерал Артюс де ла Пануз (концевая сноска 2)).

Однако само признание Советского Союза де-юре, давно искомое Москвой, произошло, как ни странно, «на скорую руку» (концевая сноска 3).

Ключевую роль в непосредственном осуществлении этого шага Парижем сыграли два фактора.

Во-первых, во Франции по итогам выборов в Палату депутатов (нижняя палата Парламента), которые состоялись в мае 1924 г., произошла смена власти. На выборах победила левоцентристская коалиция Картель левых, а пост председателя Совета министров и министра иностранных дел занял политик-левоцентрист Эдуар (Эдуард) Эррио. Готовность признать СССР фигурировала в заявлении правительства, сделанном уже 17 июня.

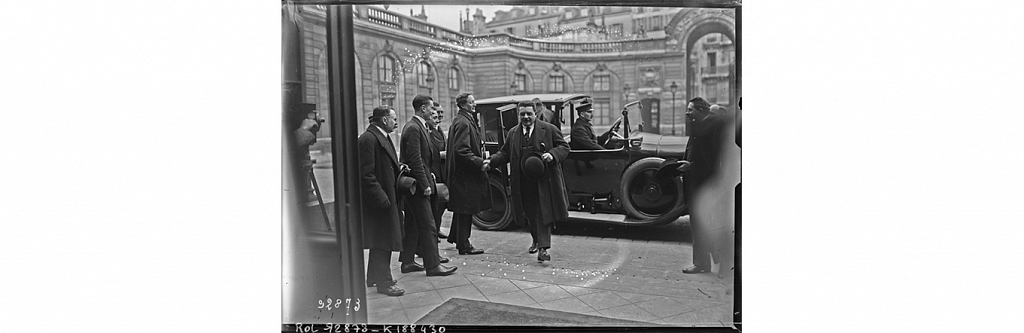

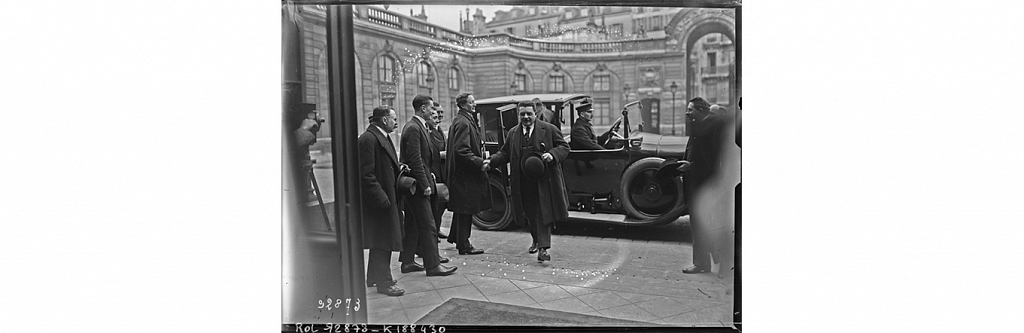

На фото: прибытие Э. Эррио в Елисейский дворец перед назначением на пост председателя Совета министров Франции, 14 июня 1924 г. Фото агентства Роля. Источник: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Во-вторых, изменился общий международный контекст, в котором рассматривался вопрос об установлении дипломатических отношений с СССР. Определяющим обстоятельством стало признание Советского Союза лейбористским правительством Великобритании, которое состоялось 2 февраля 1924 г.

Соображения стратегического и общеполитического характера. Роль Эдуара Эррио

Сводить все к личностному фактору было бы явным упрощением. Тем не менее фигура Эррио — его политическая позиция, личные взгляды, жизненная траектория — вобрала в себя целый ряд обстоятельств, говоривших не только о нем, но и о чем-то большем применительно к отношениям между двумя странами. Авторитетный французский историк Жорж-Анри Суту писал о резонах Эррио в 1924 г. как о «чистой геополитике» (концевая сноска 4). Лидера центристской партии радикалов и многолетнего мэра Лиона нельзя было отнести к ярым германофобам. Однако он далеко не был чужд давней французской стратагемы – сдерживания Германии с обоих флангов в Европе: на западе — Францией, на востоке — Россией (в различных ее ипостасях).

Даже в 1920-е гг. непосредственно граничившая с Германией Польша воспринималась, если использовать выражение французского дипломата Жюля Лароша, как «союзник по замещению» (une alliée de remplacement) (концевая сноска 5). В 1954 г. Эррио продолжал говорить о том, что былой альянс между Францией и Россией являлся «необходимым элементом для обеспечения равновесия и мира в Европе» (концевая сноска 6). Наличие таких размышлений заставляет задуматься и о том, что стратегический язык советско-французских отношений отнюдь не был монополией голлистов. Хотя именно Шарль де Голль и его идейные наследники развивали подобную логику с наибольшей силой в годы Холодной войны и непосредственно после ее окончания.

При всей значимости, которую во французском признании СССР играли общие стратегические соображения, они не объясняли всей «внутренней кухни». Фигуру Эррио вновь можно назвать эмблематичной. Одной из ключевых социальных опор возглавляемой им партии радикалов, занимавшей в 1920-е гг. (вопреки историческому названию) центристские позиции, являлись средние слои. В их числе было немало держателей бумаг т.н. царского долга. Общее число французских граждан, владевших ценными бумагами, облигациями долга, акциями российских компаний и другой собственностью в бывшей Российской империи, достигало, согласно правительственному опросу 1919 г., около 1,6 млн человек (концевая сноска 7).

Электоральные соображения стимулировали Эррио пойти на признание СССР. Казалось, что этот шаг создаст новые возможности для хотя бы частичного покрытия убытков французских вкладчиков. Эти резоны осознавала советская дипломатия. В январе 1923 г., рассчитывая на сближение с Францией, нарком иностранных дел Георгий Чичерин даже высказывался о вкладчиках с некоторой симпатией: «Вообще французы, хлопочущие о сближении с Россией, говорят, что держатели русских займов дошли до такого состояния и до такой безнадежности, что будет вполне достаточно, если мы сделаем какое-нибудь платоническое заявление… лишь бы хранящиеся в их шкатулках бумаги не были абсолютно лишены всякой ценности на вечные времена» (концевая сноска 8). Вопрос о «царских долгах» был официально закрыт в отношениях между Россией и Францией лишь после заключения договора от 26 ноября 1996 г. По его итогам российская сторона выплатила 400 млн долл. Однако попытки получить дополнительные выплаты предпринимались французскими гражданами и в последующие годы (концевая сноска 9).

На фото: нарком иностранных дел СССР Г.В. Чичерин и полномочный представитель СССР во Франции Х.Г. Раковский у здания Министерства иностранных дел Франции, 12 декабря 1925 г. Фото агентства Роля. Источник: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Признание Советского Союза властями Великобритании — страны, которую Чичерин рассматривал как «наиболее влиятельную из капиталистических держав, как мировую державу в настоящем смысле этого слова» (концевая сноска 10) — также повлияло на решение Эррио. Официальный Париж и французские бизнес-элиты не хотели отставать от британцев, которые за счет более ранней нормализации отношений могли получить конкурентные преимущества в СССР — например, в виде экспортных поставок или концессий. К тому же Эррио делал ставку на тесное взаимодействие с лейбористским правительством Рамсея Макдональда по различным международным досье — прежде всего по «германскому вопросу» (хотя на этом направлении Эррио, скорее, ждало разочарование). Проявление солидарности в «советском вопросе» вписывалось в тренд на формирование «пакта продолжающегося морального сотрудничества», на который председатель Совета министров Франции рассчитывал вскоре после первой встречи с Макдональдом в июне 1924 г.

На непосредственный тайминг французского признания вполне мог оказать влияние и один из скандальных эпизодов в советско-британских отношениях — публикация 25 октября в британской прессе фальшивки, якобы содержавшей директивы по организации подрывной деятельности в Соединенном королевстве (т.н. письмо Зиновьева). Эррио понимал: этот инцидент ухудшит отношения между Москвой и Лондоном, что испортит международный фон и для французского признания. Такие соображения, вероятно, заставили его поспешить с установлением дипломатических отношений с Советским Союзом и сделать это именно 28 октября (концевая сноска 11).

Немаловажная роль, которую «британский фактор» сыграл в действиях правительства Эррио, говорит о том, что на отношения Франции с СССР (а затем и с Россией) влияли обстоятельства, которые не ограничивались двусторонним форматом. Даже в 2012 г., в период, когда еще сказывался эффект «медового месяца» в российско-французских отношениях, пришедшийся на конец президентства Николя Саркози, директор Франко-российского аналитического центра Обсерво Арно Дюбьен справедливо отметил: «Если оставить в стороне официальные выступления, двустороннее партнерство сегодня не является приоритетным ни для Москвы, ни для Парижа» (концевая сноска 12).

Усилия «контактеров» на «низовом» уровне

Хотя признание Советского Союза правительством Эррио было организовано на скорую руку, оно произошло не на пустом месте. Помимо тех соображений стратегического и общеполитического характера, о которых говорилось выше, стоит также отметить усилия на «низовом» уровне.

Различные политики, бизнесмены, журналисты и разведчики (эти ипостаси вполне могли сочетаться в одном человеке) пытались подготовить почву для французского признания СССР задолго до октября 1924 г. Ввиду отсутствия официальных отношений между двумя странами немаловажную роль играли посредники неодинакового уровня и влияния — условные «контактеры», пытавшиеся навести мосты (концевая сноска 13).

Главным среди них оставался Эррио, даже в периоды, когда он не был у руля правительства. Эррио посетил Страну Советов в сентябре-октябре 1922 г. и увидел в ней «новую Россию». Другим важным «контактером» был сенатор и мэр г. Каор (Кагор) Анатоль де Монзи. Он побывал в СССР в августе-сентябре 1923 г. Вернувшись на Родину, де Монзи настаивал на том, что долгосрочный мир в Европе «невозможен без России», а сотрудничество Франции с ней остается, как и в прошлом, «естественным законом европейского равновесия» (концевая сноска 14).

На фото: обложка брошюры Э. Эррио «Новая Россия», опубликованной по итогам поездки в РСФСР в 1922 г.

Импульсы иного характера, но также подталкивавшие к налаживанию отношений с Москвой исходили от некоторых представителей французского бизнеса, в т.ч. нефтяной отрасли. Один из них — французский генерал в отставке Гастон Гассуэн, занимавший пост главы европейского отделения американской «Стандарт Ойл», — в феврале 1923 г. заверял своих коллег из Генштаба французской армии в отсутствии агрессивных намерений у Москвы. Он подкреплял свою точку зрения мыслью о том, что советские власти готовы предоставить нефтяные концессии западным фирмам (концевая сноска 15).

Пример де Монзи, как и Эррио, говорил еще об одном немаловажном обстоятельстве — о специфической преемственности влияния на советско-французские отношения. Одни и те же люди, меняя государственные посты, воздействовали на эти отношения весьма серьезным образом. Именно де Монзи возглавил созданную в сентябре 1924 г. специальную комиссию по изучению условий восстановления дипломатических отношений с Советским Союзом. Ему прочили место первого посла в СССР, но сенатор отказался (в итоге пост занял непрофессиональный дипломат и бывший журналист Жан Эрбетт).

***

В заключение хотелось бы отметить еще один немаловажный аспект, связанный с французским признанием СССР. Сложно спорить с тем, что этот шаг стал важной вехой как для советской, так и (в меньшей степени) для французской дипломатии. Советский дипломат Яков Суриц даже заверял французского представителя в Анкаре, полковника Луи Мужена в том, что именно признание Францией произвело «наибольшее впечатление» на Москву (концевая сноска 16). Однако установление дипломатических отношений отнюдь не решило проблем во взаимодействии двух стран: от практических (прежде всего по вопросу долгов) до концептуальных и идеологических. И тем более речь не шла о том, что исчез груз взаимного недоверия. Для его преодоления необходимы были подвижки намного более фундаментального характера, что не отменяло, однако, ценности дипломатических и иных усилий по наведению мостов.

Ссылки:

1) Discours de Pierre de Gaulle…, 29 octobre 2024, https://france.mid.ru/fr/presse/discours_de_pierre_de_gaulle_lors_de_l_inauguration_de_l_exposition_consacr_e_au_100e_anniversaire_d/

2) La Panouse à Paris, 30 juillet 1920, dans Service historique de la Défense / Département de l’armée de terre (Vincennes, France), 7 N 2794.

3) Anne Hogenhuis-Seliverstoff, Les relations franco-soviétiques 1917–1924 (Publications de la Sorbonne, 1981), p. 267.

4) Georges-Henri Soutou, « Préface », dans Frédéric Dessberg, Le triangle impossible : les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924-1935) (Peter Lang, 2009), p. 10.

5) Jules Laroche, La Pologne de Pilsudski. Souvenirs d’une ambassade, 1926-1935 (Flammarion, 1953), p. 13.

6) Искандэр Э. Магадеев, «Советская и императорская Россия во французских оценках периода непризнания», Вестник Санкт-Петербургского университета. История, 2024, т. 69., вып. 3, с. 809.

7) Враг, противник, союзник? Россия во внешней политике Франции в 1917-1924 гг., под ред. Андрея Ю. Павлова, т. 2 (Издательство РХГА, 2021), с. 464-465.

8) Александр И. Завадский, «Проблемы становления советско-французских отношений в 1923–1924 годах», в Россия: цивилизация, патриотизм, культура. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Издательство РУДН, 2003), с. 75-76.

9) Французы потребовали от России погасить царские долги, 15 января 2018 г., https://lenta.ru/news/2018/01/15/france_russia/

10) Георгий В. Чичерин, Статьи и речи по вопросам международной политики, сост. Лидия И. Трофимова (Соцэкгиз, 1961), с. 342.

11) Stuart M. Schram, « Christian Rakovskij et le premier rapprochement franco-soviétique », Cahiers du monde russe et soviétique, 1960, vol. 1, no. 4, p. 217.

12) Арно Дюбьен, «Франция-Россия: переход на новый уровень отношений и вызовы стратегического партнерства», Записка Аналитического центра «Обсерво», 2012, №1, с. 17.

13) Александра В. Лавренова, «Посредники или авантюристы? Советско-французские контакты в период непризнания (1917-1924 гг.)», в Россия и Франция. XVIII-XX века, ред. Петр П. Черкасов, вып. 12 (Весь мир, 2017), с. 176-195.

14) Francis Conte, Un révolutionnaire-diplomate : Christian Rakovski. L’Union soviétique et l’Europe (1922-1941) (Mouton, 1978), p. 141.

15) Journal du général Buat, 1914-1923, prés. par Frédéric Guelton (Perrin, 2015), p. 1336.

16) Mougin à Paris, 1 décembre 1924, dans Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve, 117 CPCOM, vol. 357, fol. 47.

Иллюстрация на заставке: обложка центрального печатного органа французских коммунистов — газеты «Юманите» от 29 октября 1924 г.